POR: Angélica Grillo

Mi amiga Mariana y yo hemos tomado ya tantos cursos avanzados de yoga que hemos perdido la cuenta. Para nosotros, el bienestar mental y físico que nos trae nos inspira a seguirnos retando. Por eso, decidimos planificar un viaje a La India con un destino en mente: Rishikesh, una ciudad al norte del país apodada la capital del yoga, por la cantidad inigualada de escuelas que tiene dentro de su perímetro.

Esta ciudad de poco más de 100 mil habitantes recibe peregrinaciones constantes de personas como nosotras, que buscan pulir sus habilidades y tener la experiencia de tomar clases en el lugar donde todo comenzó. Será un lugar pequeño, pero creo que hay una metáfora que lo define bien: al estar en la falda de los Himalayas, se encuentra cerca del lugar donde nace el enorme río Ganges. En los demás puntos urbanos que toca la cuenca, esta arteria llega contaminada, producto de las fábricas, las cremaciones y las aguas residuales; en Rishikesh, sin embargo, el agua todavía está cristalina.

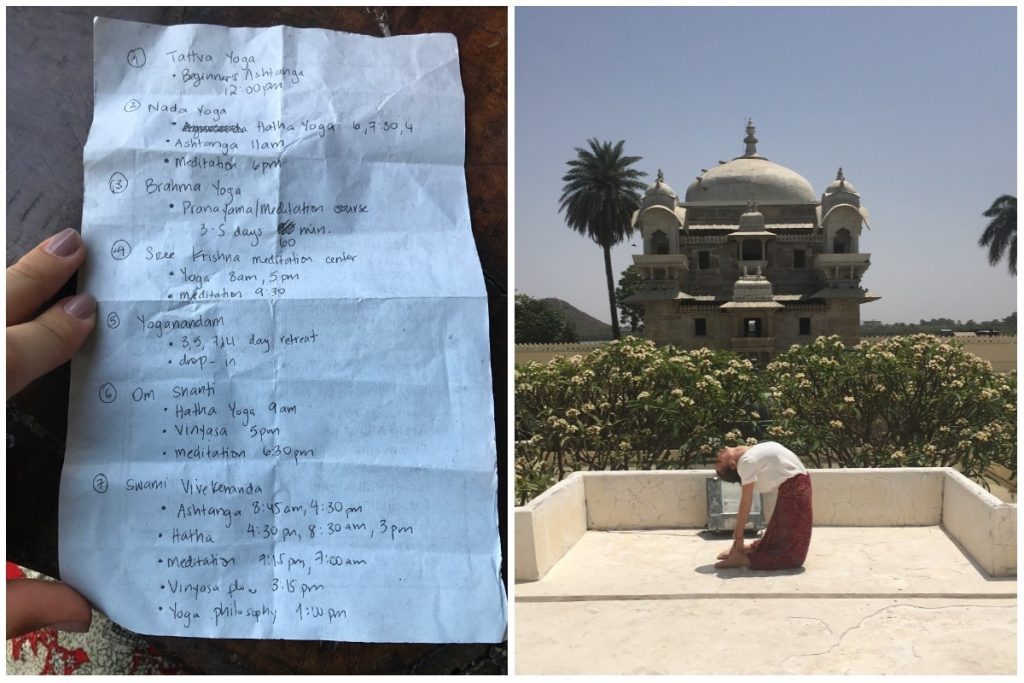

Creo que nosotras seguimos esa instrucción de la naturaleza, de fluir limpiamente, y en vez de programarnos para tomar un retiro en un ashram puntual o hacer reservaciones para clases específicas, decidimos adentrarnos en las calles y pasar escuela por escuela para conversar con los estudiantes, escuchar recomendaciones y anotar los horarios. Así terminamos con una agenda de dos y hasta tres clases por día, que seguimos durante dos semanas.

Las palabras casi no dan para contar esa experiencia. En una de las clases, dictada mitad en sánscrito y mitad inglés, recuerdo haber sentido una energía especial. El profesor explicaba tan bien que sentí que el tiempo se paraba y podía esforzarme cada vez más, rompiendo los límites que yo pensaba que tenía. A pesar de que la clase estaba llena y estábamos un estudiante casi contra otro, yo sentía que estaba sola en el salón. El yogi se enfocaba en que cada uno de nosotros entendiera lo que estaba sucediendo anatómicamente con cada movimiento, y así lograr la postura perfecta. He tenido clases donde mi mente se va lejos, quizás aburrida por la desconexión entre cuerpo y mente, pero en esa en particular sentí que las instrucciones del profesor eran mi ancla. ¡Fue increíble!

Fuera del yoga, Rishikesh tiene otros atractivos. Como es un enclave mayormente peatonal, los primeros días nos chocó encontrarnos con las vacas descansando tranquilamente por las calles —sí, no es un cliché—. Hicimos del Little Buddha Café, un establecimiento de jugos naturales frescos con vistas al Ganges, nuestro punto de reunión post-clase. Aparte, andando sin rumbo un día nos encontramos con una artista que nos pintó las manos con henna; en apenas 15 minutos nos trazó varios diseños complejos y nos contó de sus recuerdos gratos con los visitantes latinoamericanos.

Puede que ese sea el lugar del mundo con más escuelas y retiros de yoga pero, según mi experiencia, Rishikesh en realidad es un lugar fuera de este mundo.

Fotos: Cortesía de Angélica Grillo